Комментарии участников:

У любой развитой космической державы есть группировка спутников, обеспечивающая государственные и военные нужды. Это разведка (видовая и радиолокационная), связь, предупреждение о ракетном нападении, метеорология и т.п. К сожалению, в силу обилия программ простое их перечисление неинтересно, подробный рассказ невозможен, и краткое сравнение по шести странам я провести не могу. Также, из-за секретности военной составляющей, в ближайшие годы мы вряд ли узнаем настоящие характеристики этих спутников. Поэтому придётся ограничиться общими фразами, что у всех из шести стран есть соответствующие орбитальные группировки. Что же касается России, то панические темы на тематических форумах вроде «У России нет метеоспутников. Совсем нет» 2004 года ушли в прошлое. У нас есть спутники дистанционного зондирования Земли («Электро-Л», «Канопус-В», «Ресурс-П»), связные («Стрела», «Меридиан»), разведывательные («Кондор», «Персона»), метеорологические («Метеор-М»), СПРН («Око-1»).

Среди научных аппаратов есть простые наноспутники, есть очень сложные системы, поэтому остановлюсь на наиболее заметных:

Россия: Наиболее ярким проектом является, безусловно, «Радиоастрон», это программа на острие мирового научного познания. Из телескопов запланированы рентгеновский и гамма- «Спектр-РГ», ультрафиолетовый «Спектр-УФ», в дальней перспективе миллиметровый, субмиллиметровый и инфракрасный «Миллиметрон». Эксплуатируются биологические спутники «Бион», последний полёт в этом году, и физические спутники «Фотон», последний полёт в 2007, ожидается запуск 2013-2014.

США: Лидер по количеству аппаратов. Одних телескопов: оптический «Хаббл», инфракрасный «Спитцер» (2003-2009), недавно вышедший из строя «Кеплер» для поиска экзопланет, рентгеновский «Чандра», гамма-всплесков «Swift».

Европа: Тоже весомое количество аппаратов: недавно закончивший свою работу «Гершель», реликтового излучения «Планк».

Китай: Сумел найти только совместный с ESA «Double Star» для изучения магнитосферы.

Индия: Рентгеновский эксперимент «IXAE» (2006), планируется к запуску рентгеновский и УФ «Astrosat».

Япония: Инфракрасный «Akari», рентгеновский «ASTRO-E2».

Россия: Полноценный парк ракет-носителей, серийное производство, наращивание объемов производства. Легкие ракеты нескольких типов: «Днепр», «Рокот». Семейство средних ракет «Союз» с тремя (один строится) стартовыми комплексами в России и одним в Южной Америке. Тяжелый «Протон». Ведутся разработки модернизированного «Союза 2.1в», «Союза-2-3», «Союза-5» на сжиженном природном газе, модульной, разрабатываемой в лёгком и тяжелом вариантах, ракеты «Ангара», первая ступень которой уже успешно слетала три раза в составе корейской ракеты KSLV-1.

США: У США есть хорошие наработки по кислородно-водородным двигателям — разгонный блок «Центавр», тяжелая, но дорогая «Дельта». Но с кислородно-керосиновыми двигателями ситуация неприятная — «рабочая лошадка» американской космонавтики, «Atlas-V», на первой ступени использует российский РД-180. Доходит до смешного — спутник предупреждения о ракетном нападении SBIRS с пафосными белоголовыми орлами тоже запускается на российском двигателе. Безусловно, эта ситуация США очень не нравится, и они принимают серьезные усилия, чтобы получить свои ракеты-носители: «Falcon», «Antares» (снова российский двигатель, теперь НК-33). Ещё можно отметить очень интересную ракету-носитель воздушного старта «Pegasus», жаль, она выводит всего 450 кг на орбиту. Второе-третье место по количеству запусков.

Европа: Лёгкая ракета «Vega», средняя ракета «Союз», импортированная из России, тяжелая ракета «Ariane-V», четвертое место по количеству запусков.

Китай: Очень большое семейство ракет «Великий поход», очень активно развивающееся. Разрабатывается тяжелая ракета «Великий поход-5», второе-третье место по количеству запусков.

Индия: Легкая «PSLV», средняя «GSLV», разрабатывается «GSLV Mk3», 2-3 запуска в год, стараются активно развиваться.

Япония: «H-IIA» и «H-IIB», 2-3 запуска в год, особого прогресса не заметно.

После всех приведенных выше аргументов, надеюсь, у вас не осталось сомнений, что положением России в деле освоения космоса можно обоснованно гордиться. Поскольку ESA является совместным проектом двадцати с лишним стран, мы твердо входим в тройку первых космических государств (я бы дал второе место: США, Россия, Китай) или в четверку космических агентств (я бы дал второе место: США, Россия, ЕКА, Китай). Надеюсь, эта статья послужит хорошим справочным материалом.

Upd: Сегодняшний неудачный пуск «Протона» в статье ничего не меняет. У ГЛОНАСС есть ещё как минимум 3 резервных спутника. Скорее всего сдвинутся сроки пусков на «Протонах» из-за времени на расследование причин и возможную доработку, но это не меняет общей ситуации.

После всех приведенных выше аргументов, надеюсь, у вас не осталось сомнений, что положением России в деле освоения космоса можно обоснованно гордиться.Топик из серии, «гордитесь тем что есть».

Очередной тупой сделаноунасовец. То что приведено пример, годилось бы для гордости Индии или Южной Кореи. Но не для державы с богатейшим космическим опытом, одним из первопроходцев космоса.

И стандартно неверный методологический подход. Очевидно что чел не силен в анализе. Вытаскивает из ящика примеры и предлагает начинать гордиться. А тут не примеры нужны, а цифры. По примерам нельзя оценить ситуацию в отрасли. И не просто цифры, а в динамике. Было, стало, планируем.

Надо сравнивать по годам. Улучается ли положение России в космосе или ухудшается?

Если улучшается гордится, если ухудшается, засунуть гордость в шкаф до лучших времен и работать.

Когда я вижу цифру, что Россия занимает на космическом рынке всего 0.5% я считаю, не гордиться надо, а тревогу бить.

ну ок. А почему вам бы не сделать такой контр-репортаж? Было бы разумно его тут же и разместить как эксклюзив, чтобы люди сами читали и делали выводы.

Не хочу. На хабре вся информация есть, она размазана по 5 космическим топикам, лень собирать.

На старом н2 потратил бы время, а тут нет смысла. Завтра появится очереной топик в котором будут по новой рассказывать чем нам надо гордиться. Эта гидра многоголова.

На старом н2 потратил бы время, а тут нет смысла. Завтра появится очереной топик в котором будут по новой рассказывать чем нам надо гордиться. Эта гидра многоголова.

что ж плохо. Я как профан в этой области с большим интересом почитал эту ссылку, было бы интересно узнать и другое.

Ну правда лень. На сайте НАСА есть ссылка, где указано общее количество висящих спутников, всех стран. Но надо парсить эту инфу, она там в неудобном виде, общего кол-ва не приводится. Там все в формате лога. Запущен тогда то, страна такая то, собственник такой то, висит там то.

Россия: ГЛОНАСС, 24 спутника по плану системы, 28 сейчас на орбите, 3 «Глонасса-М» готовятся к запуску 2 июля не запущены по причине аварии РН.Самый яркий пример пропагандизма.

США: GPS, 24 спутника по плану, 31 на орбите, самый свежий запущен в мае 2013 года

А общее количество спутников почему не сравнить?

Не потому ли, что для России картинка совсем печальная выходит?

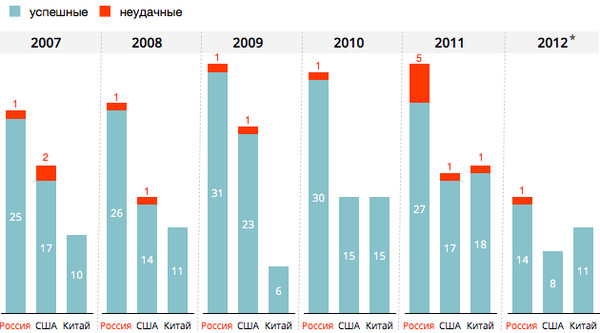

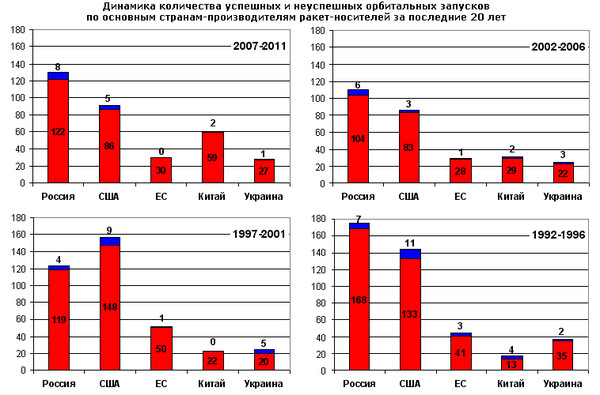

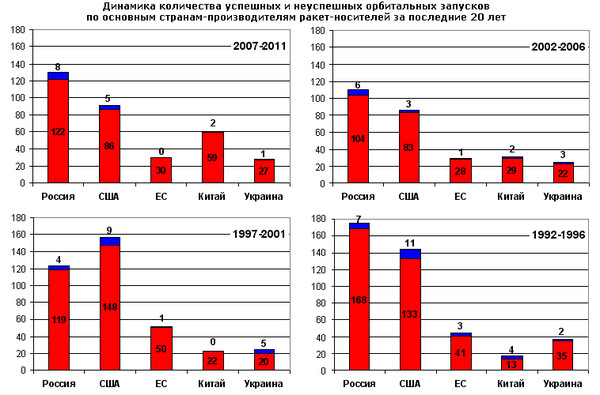

и это. Статистика

источник: content.foto.mail.ru

источник: content.foto.mail.ru

и никаких оценочных мнений на вроде:

источник: content.foto.mail.ru

источник: content.foto.mail.ruи никаких оценочных мнений на вроде:

#Спасибо_Путину_за_это

Вы еще динамику выложите по запускам для себя — запускам на дядю.

А статистика по неудачным запускам, это так, для дурачков.

А статистика по неудачным запускам, это так, для дурачков.

Все вами написанное = оценочное мнение.

Я просто выложил информацию. Вы ее для себя оценили. Др читатели то же оценят.

Я просто выложил информацию. Вы ее для себя оценили. Др читатели то же оценят.

Все вами написанное = оценочное мнение.Данные на картинке которую я выложил, клинический факт, а не оценочное мнение. И означают они, что Россия из производителя спутников и лидера в космической отрасли, за тучные путинские годы скатилась до роли простого перевозчика.

Это кстати подтверждают и ваши данные ибо кроме кол-ва запусков, гордится вам нечем.

В последнем коментарии было ваше оценочное мнение. А график то да = упрямый факт. Но вот мое оценочное мнение:

В графике Россия уступает СССР. А остальное = сравнивать ОДНУ Россию с группой стран КИтай США Европа Индия Украина = по числу эффективного груза выведенного на орбиту… типичное пропогандонство.

Ибо РФ одна ( и даже меньше по космо потенциалу СССР = минус Украина потому что) а других стран эвона ПЯТЬ!

В графике Россия уступает СССР. А остальное = сравнивать ОДНУ Россию с группой стран КИтай США Европа Индия Украина = по числу эффективного груза выведенного на орбиту… типичное пропогандонство.

Ибо РФ одна ( и даже меньше по космо потенциалу СССР = минус Украина потому что) а других стран эвона ПЯТЬ!

«Если Рогозин начнет рубить головы, то в космосе будет некому работать»

Что происходит с российской космонавтикой? Slon поговорил с главным редактором журнала «Новости космонавтики» Игорем Марининым, чтобы разобраться, насколько падение «Протона» характеризует отрасль в целом.

– «Протон», несмотря на все свои аварии, благодаря частому использованию считается одним из самых надежных ракетоносителей. Если посмотреть на его аварии последних нескольких лет, то все они происходили по разным причинам. При этом нельзя вспомнить за последние 20 лет ни одной аварии «Протона» по вине двигателей первой ступени. Это опять что-то новенькое, что говорит о том, что в космической отрасли системный кризис продолжается. Как только одну неисправность или недоработку устраняют – тут же появляется другая.

Что касается значимости этой аварии, то ее все-таки не стоит сильно преувеличивать. Она подорвала авторитет «Протону» и не даст, видимо, выполнить большую программу, по которой было запланировано 16 запусков «Протонов» в этом году, теперь они отодвинуты. Теперь очень важно, как быстро комиссия выявит причины этой аварии, устранит их, чтобы запуски можно было продолжать. Тогда моральный ущерб от нее будет просто минимальным.

А если говорить о важности поддержания группировки ГЛОНАСС – то тут тоже существенного урона нет. Этот пуск производился в определенную плоскость, где все аппараты работают, но нет резерва. То есть, если бы «Протон-М» успешно добрался до цели, то некоторые аппараты были бы заменены на новые, но экстренной необходимости прямо сейчас вводить их в эксплуатацию не было.

– Сейчас все запуски «Протонов» прекращены на июль, на август – как минимум до решения комиссии. Если комиссия быстро найдет причину, она окажется не слишком трудоемкой, и будет найдена методика ее устранения – это одно. Если, допустим, в двигателе кто-то забыл гаечный ключ, то определенных людей накажут, на остальных ракетах их работу пересмотрят – и проблема будет решена. Но может оказаться и более серьезная причина – к примеру, дефект металл, а из которого сделан двигатель, то это очень серьезно – нужно все двигатели изымать, возвращать, проводить экспертизу, это сложно, дорого и долго. Чем быстрее комиссия сработает – тем быстрее вернутся пуски «Протонов», и тем меньший моральный и материальный ущерб понесет космическая отрасль и конкретно Центр Хруничева, который производит ракеты «Протон».

та же группировка ГЛОНАСС. Аппараты, которые сейчас для нее производятся, работают очень хорошо. Два аппарата из новой серии – тоже зарекомендовали себя хорошо. Ракетоноситель нового поколения «Союз -2», «Союз-2.1 А», прошел все испытания и введен в эксплуатацию, а «Союз 2.1 Б», несмотря на аварию в позапрошлом году, был исправлен и теперь летает просто идеально. Кроме того, корейцы запускают свои ракеты с первой ступенью нашей очень перспективной ракеты «Ангара». Да, у них случились две аварии, но, как выяснилось, нашей вины в неуспехах корейской стороны не было – это их недоработки в верхних ступенях ракеты, где происходили сбои. То есть достижения достаточно хорошие. И про научное направление не будем забывать: спутник «Спектр» работает второй год прекрасно, на нем в кооперации с европейскими станциями в рентгеновском диапазоне такие вещи исследуются, которые не снились ни нам, ни американцам. К тому же запущена система «Метеор», к которой есть замечания, но ко второму запуску и они, думаю, будут улажены.

Просто пресса устроена так, что когда все спокойно и хорошо, она забывает о космосе. Вспоминает только тогда, когда начинаются какие-то катаклизмы и аварии.

– Отрасль требует реформирования уже очень давно, ведь она структурно была организована под советскую систему управления, времена изменились, а ее структура осталась прежней. И все руководители этой отрасли пытались что-то с ней сделать. Были введены разные формы управления предприятием: например, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сейчас является акционерным обществом, у государства над ней нет полного контроля.

В то же время аналогичное предприятие Центр Хруничева – полностью под госконтролем. Там вообще много вещей было придумано за последние годы, но все структурные нововведения происходили по наитию – получалось ни шатко ни валко. И приведение всей отрасли в режим жесткого подчинения и порядка началось три года назад. И до сих пор эта проблема не решается.

12 апреля было совещание на новом космодроме Восточный – там говорилось об очередном структурном изменении, и его программу вроде бы все приняли. А сейчас Рогозин, мягко говоря, противоречит этим утвержденным планам. То есть как будто опять что-то новое придумали. Рогозин так волнуется, потому что уже больше года, как ему поручили заниматься космической промышленностью, а он до сих пор не тронул с места эти пресловутые структурные изменения. И любая авария бьет по престижу Рогозина как ответственного за это направление. Поэтому он и обещает принять жесткие меры.

Но дело в том, что принимать жесткие меры сейчас практически невозможно – резерва в руководящем составе российской космической сферы нет. Руководителей и главных конструкторов катастрофически не хватает. Например, в Центре Хруничева главного конструктора фактически нет больше года: там есть гендиректор, который подписывается за главного конструктора. И такая проблема почти везде. Если Рогозин за аварии, которые нам приносят миллиардные убытки, кому-то будет рубить головы, то скоро вообще некому будет работать. Поэтому Рогозин очень так нервничает и обещает начать чистки. Но я вообще не понимаю, чью бы голову можно было отдать за неудачу этого пуска. Такая большая нехватка кадров, что ими не разбросаешься.

– Главная проблема вовсе не в подготовке кадров для отрасли. Наши ведущие вузы, главные поставщики кадров, достаточно хорошо это делают. Другое дело – как привлечь молодежь в отрасль, и чтобы они, проработав там длительный срок, не уходили. Но решения по зарплате, скажем, не принимаются централизованно. Сколько платить сотрудникам, решает не глава Роскосмоса Поповкин, а каждое конкретное предприятие делает это по-своему – в зависимости от того, находится оно в Красноярске, Москве, Омске или Подмосковье.

Но сейчас складывается впечатление, что молодые кадры задерживаются в сфере, а средний возраст работников в ней снижается. Но это не решает главной проблемы – отсутствия среднего звена, возрастом в 40–50 лет, которые должны бы быть руководителями, но фактически отсутствуют, потому что в 90-е годы им пришлось уйти из отрасли. В том же Центре Хруничева руководит конструкторским бюро парень, которому тридцать с копейками. И вроде бы он головастый, что-то делает, но его уровень не соответствует той должности, на которой он находится. У него нет жизненного опыта, практики по запуску новых космических аппаратов. То есть он на этой должности обучается, хотя на ней должен быть человек, у которого просто расширяются полномочия. А этот там учится. И такая ситуация достаточно повсеместна. Но еще хуже, когда конструкторами назначают военных. Какими бы они ни были хорошими служаками, но если у них нет конструкторской школы, конструкторского образования – они не могут быть генкострукторами. Но они назначаются.

у военных уже не хватает своих кадров. Военная реформа затронула вузы, которые ковали кадры для военного космоса, и сейчас их практически не осталось. К тому же кадры постарше из армии уходить теперь не хотят: военным зарплату подняли, поэтому и незачем уходить на гражданку. Поэтому теперь приходится конструкторами назначать и вовсе с административных должностей – допустим, генеральным конструктором могут назначить главного бухгалтера, у которого бухгалтерское образование! Но какой из экономиста конструктор? Поэтому как бы Рогозин ни тряс небеса, но новых хороших руководителей он нигде не найдет.

Сейчас по финансированию мы сравнялись со всем Европейским космическим агентством. Но тут не надо кое-чего забывать: когда Европейское агентство получает эту сумму – оно ее тратит на постройку новых аппаратов и осваивание космоса. А у нас половина всего бюджета тратится на ремонт предприятий – потому что в течение 20 лет здесь практически ничего не строилось, естественно, все пришло в упадок. Поэтому, как кажется, большие деньги идут на технические вопросы, а совсем не на разработку чего-то нового. Теперь 20–30 лет отвратительного финансирования должны какое-то время компенсироваться.

– По общему космическому уровню США давно и прямолинейно ушли вперед по всем направлениям. Это просто однозначно. Европейское космическое агентство старается экономить деньги, и тех средств, которыми они располагают, им не хватает, а производить космическую технику у них очень дорого. У них есть мощная ракета «Ариан-5», среднюю ракету они заказывают у нас, к тому же в Италии производится ракета «Вега» – этого им хватает для постоянного использования и выполнения всех необходимых задач. Все остальные деньги они тратят на уникальные проекты. Самый мощный из них – это посадка спускаемого аппарата на Титан с трансляцией этой посадки в прямом эфире. Это было всемирным достижением.

Китай догоняет ведущие страны семимильными шагами, но все равно отстает лет на 40–45: первый космонавт на 40 лет позже, то же самое с первой женщиной, первым совместным космическим кораблем, первой орбитальной станцией, первым выходом в открытый космос. Но идут очень твердыми темпами, поэтому не удивлюсь, если скоро нас могут начать догонять.

А у, скажем, Индии только один вид носителей, про нее, а тем более про Японию – и говорить нечего.

Мы же сохраняем приоритет только в эксплуатации орбитальной станции МКС. Кроме нас больше некому возить туда продукты, топливо и астронавтов. Второй наш плюс – это дешевые ракетоносители, поэтому доставка в космос чужих аппаратов – хороший привесок к нашей деятельности.